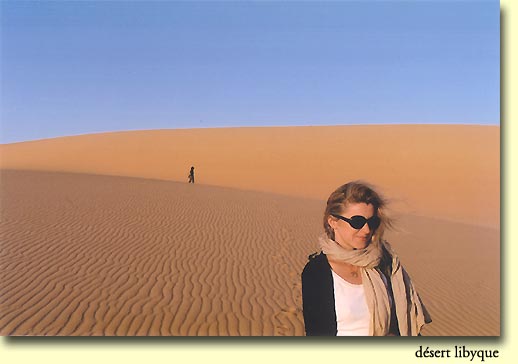

Égypte, le désert libyque

Dévalant la longue route à l'allure parfois de piste qui rejoint les oasis du désert libyque, le bus traverse une nuit ensablée. Sur la carte on la voit nettement s'enfoncer dans un territoire qu'on imagine de poussière jaune. Route nomade et mystique qui taille les flots, les vagues gelées du désert. Comme à l'habitude, nos corps brinquebalent comiquement sur les sièges. Long voyage secouant en perspective. Rien n'est visible dehors, mais je pressens un espace dilaté, prêt à nous avaler comme des mouches.

Au

matin, nous arrivons – sans surprise – fourbus à

l'oasis de Dakhla.

|

Oasis de Dakhla

Devant le désert alentour, je dois avouer n'être pas trop disert. Quelque chose retient la parole, l'empêche de croître, de se dépasser ; on dirait pourtant que cette terre blanche la provoque en la soumettant à l'épreuve de son néant apparent, mais la parole ressort irrémédiablement précipitée dans son vide, son impuissance ; condamnée pratiquement à se taire. Le désert ressemblerait assez en cela à la poésie, qui serait ce langage à trous, ce langage à trouver.

Le désert, sorte de défi lancé à la langue.

D'évidence je n'écris pas facilement, et le désert n'arrange rien. Je note un mot et le sable paraît le recouvrir aussitôt. Comment le retrouver ensuite sur cette ardoise magique, sinon en le réinventant sans cesse ?

Désert. Tentation de le comprendre : répétition d'une forme faussement immobile et pétrifiée. Les yeux passent des frontières successives sans obstacle. Les pensées les y aident comme elles peuvent. Solitude des mots et des yeux aveuglés par le grain d'un monde intouchable, qui passe, file entre les doigts. Du sable à perte de vue, de quoi en remplir la mer Rouge. Du sable, répétition du mot. Mille fois, mille milliard de fois. De fines striures aux tracés réguliers rappellent les sillons, les fibres de l'épiderme humain. De près, la surface qu'on croit parfaitement plane, présente une formation de légers escarpements, soigneusement ratissés, qui se propagent à l'infini, en d'infatigables ondes, en de chauds mascarets.

La langue s'épuise, s'assèche, tant à vouloir marcher longtemps, le corps totalement errant, démobilisé, ambulant dans ce grand jardin aux talus sans fleurs, qu'à vouloir le décrire, le nommer, lui imposer une enseigne. J'éprouve paradoxalement un double sentiment : celui d'abord d'être armé d'un pouvoir de démiurge qui peut tout dire, tout construire, tout inventer devant le déploiement d'une forme ample, métaphore heureuse d'un grand parchemin vierge ; d'autre part, je me sens ignorant ou muet, incapable d'avancer un mot sur ce châssis mobile qui trouble les sens, les démobilise, les neutralise.

Le

désert se laisse entendre comme un long silence.

|

Je rassemble mes papiers, mes carnets qu'occasionnellement j'égare ou perds, et ne retrouve en définitive pour évoquer le désert qu'une dispersion de fragments, des notes orphelines, des apostilles inachevées, comme si en parler devait être à chaque fois un élan avorté dans le ventre d'une dune ; d'une dune qui dure et se répète, aussi monotone que les sons, les mots que j'essaie vainement d'emmener.

Après quelques jours passés dans une masure au porte du désert, poursuite de la route des oasis avec Farafra pour prochaine étape.

Farafra

À trois heure du matin Nathalie et moi débarquons chancelants sur une route fantôme. Déjà plus trace des deux âmes descendues trois cents mètres plus bas. Le vacarme douloureux du moteur perce longtemps la nuit. Nous aurions dû arriver plus tôt mais le premier bus ne voulait plus décoller d'un parking où il avait dû s'arrêter en catastrophe. Nombreux ceux qui s'étaient aussitôt affairés autour du capot relevé, mais si le coeur y était, la solution resta en revanche insoluble. Aussi, c'est un autre bus bien plus suspect qui nous chahuta durant le périple. Pas pu fermer l'œil, ce qui ne faut pas regretter de toute façon ; j'avais trop à faire avec cette pastorale berbère qui se développait en mouvements réguliers, et dont j'essayais vainement d'en décomposer les particularités.

La

nuit, des milliers d'étoiles sont lâchées. L'aube est quelque

part qui patiente, à peine à deux tours complets du cadran. Le

froid quasiment hivernal surprend. L'achat du manteau dans les souks de la Médina

de Tunis n'a pas été un trop mauvais calcul, me dis-je avec satisfaction.

On marche en suivant le fil à peine lumineux de la route, maugréant

sans économie contre ce mufle de chauffeur qui aurait pu nous planter

devant un établissement, et peu nous importait lequel. Les points de

lumière sont si rares que la situation n'est pas très encourageante.

Le froid mordant nous fait assez vite abandonner le projet d'aller dormir dans

nos duvets derrière une dune. Par chance, nous finissons par trouver

la discrète pancarte d'un hôtel, le seul de l'oasis, où

l'on nous ouvre enfin une porte et une chambre.

|

|

Rien ne ressemble à l'oasis que j'ai toujours dessinée dans les coins de copies, désignant une sorte de petit Éden ombragé et fleuri grâce à une source généreuse. Voilà ce qu'enfant les livres d'images nous montrent. En voyageant, c'est comme si nous venions mesurer certains mensonges récités enfant pour nous endormir.

On retrouve Farafra et ses maisons basses traversée par une unique route, tirée au cordeau dans la poussière. Nulle trace de végétation alentour. Un peu plus haut, quelques cafés sont disposés en alignement. Des tables sont sorties, mais la plupart des hommes boivent le thé à l'intérieur. La ville qui remonte principalement par le côté ouest est pratiquement vacante. Quand on vit dans le désert on apprend à le craindre, à redouter sa mécanique chauffante. Le corps économise ses gestes. Autant dire qu'il empêche toute flânerie, mais réhabilite une forme de silence, de contemplation. La méditation y trouve largement son compte.

Les épiceries sont discrètes et presque rien ne les distingue des autres habitations. Un jeune type sec et d'allure vive – ce qui bafoue un peu l'impitoyable loi du désert –, portant bonnet et écharpe d'une épaisse laine, se présente comme une sorte de marchant ambulant ; il nous invite à le suivre afin de voir les articles que fabriquent sa mère et ses soeurs, comme des bonnets, des écharpes – mais nous l'aurions deviné.

Une oasis existe bel et bien, inhabitée cependant. On la découvre par hasard qui surplombe la ville, dont le volume ressort bien mieux vue d'en haut. Cet îlot d'une assez large circonférence ressemble à une palmeraie abstraite tant sa luxuriance tranche avec le décor autour. Sur l'autre versant de la ville, une tache verte en signale une autre. On pénètre dans cette mini-jungle et immédiatement une sensation de fraîcheur emplit le corps, le soulage de la chaleur de la matinée. L'ombre dégagée est la nuit permanente de l'oasis ; une lumière diffuse qui perce mal l'ourlet du feuillage, se répand sans chaleur. De l'humidité dans l'air. Ici, c'est l'eau qui est souveraine.

En fin de journée, notre gentille équipée est bientôt prête à aller passer une nuit à moins de deux heures de route, dans le désert blanc. Ballade du touriste. Un air ma foi pas encore très chanté par ici. Un bédouin remplit une voiture d'épaisses couvertures sachant bien que le désert, la nuit, impuissant à retenir la chaleur du jour, fait songer à une banquise. Nous partons. Bientôt, la voiture quitte la route pour un sol étonnement ferme. Le ciel est bas, savonneux. Des roches blanches, sorte de gros blocs de calcaire de toute taille, émergent du sol. La voiture stoppe, “nous y sommes, voici le désert blanc” lance le chauffeur. Le coffre s'ouvre et chacun s'éparpille en solitaire, préférant s'isoler pour mieux se pénétrer de l'étrange beauté du spectacle.

Bien sûr c'est à la neige à laquelle ma pensée se raccorde immédiatement. Un conte pourrait s'ouvrir ainsi : des dunes de glace égarées, détachées du grand nord, échouées là après une interminable flottaison sur les mers et les océans du globe ; ces banquises auraient voyagé de nuit, redoutant la navigation du jour ; mais beaucoup auraient renoncé, péri aussi, liquéfié dans les touffeurs successives. Sous nos yeux ne restaient que les plus vaillantes.

Nous sommes demeurés longtemps spectateurs immobiles, magnétisés par le paysage de cette vallée monastique. Le soleil s'est lentement dégonflé comme un pneumatique, pour finir sa course sans bruit dans un horizon de sable ; ces énormes cailloux blancs ont réfléchi sa lumière jusqu'aux dernières particules.

Nous avons rejoint ensuite le petit campement où les deux bédouins avaient préparé un feu ; ils nous regardaient souriants, avec les yeux brillants des mages, dans lesquels montaient d'inquiétants reflets de flammes.

Couché dans mon couchage, j'ai le ciel pour papier peint. Comment trouver le sommeil dans cette crépitation d'éclats immobiles ? Les yeux refuseront longtemps de fermer boutique. Trop attentifs – hypnotisés plutôt – devant cette attraction étoilée.

En réfléchissant la lumière, les roches sont devenues phosphorescentes, et paraissent maintenant des restes d'étoiles à moitié enfouis. Et nous, étendus autour d'un rond rouge de braises, quelque part dans une espèce de carrière, nous nous endormons tels d'heureux survivants.

Le désert me rapproche d'une plus haute expérience intime avec moi-même. Je fais le tour, mon tour, qui reste incomplet ; faudrait sinon suivre plus loin la spirale. On dirait qu'il se passe une sorte de fusion, de communion entre ma vie et ce territoire si décharné, si nu, que j'ai alors le vague sentiment de me vidanger d'une certaine impatience, fièvre ; je perds (illusoirement) l'envie forte d'exister, ce désir de brandir le moi fougueux, comme soudain pris de remords devant tant de hâte, tant d'orgueil ; du lieu je reçois une énergie sereine, comme une sensation provisoire d'harmonie.

Je n'arrive pas à être plus clair. J'y renonce. La chose me dépasse et mes outils d'extraction raclent leurs limites. Difficile d'envisager cependant ma vie ici. Elle m'effacerait.

Le Caire

Nos derniers jours au Caire. Je demeure, in fine, toujours abasourdi, complètement ahuri par son désordre ambiant. Dans le mot désordre il faudrait faire entrer tout ce tonnerre de sensations qu'il provoque en nous. Car le mot est bien maigre pour restituer l'idée de profusion. Par une forme d'anarchie urbaine, le Caire, en dehors de certains quartiers, paraît se développer à l'écart de tout système raisonné ; puzzle en miettes dans sa boîte, la ville se compose lentement, pièce après pièce.

Je l'apprends à mes dépends. On ne quitte pas (plus) l'Égypte par la mer. À moins d'être de la profession je suppose. Il semble vrai en tout cas que je sois devenu plus prudent. Ordinairement, je n'aurais dû m'en apercevoir qu'à Alexandrie. Mais j'ai pris cette fois mes précautions sur place. Nathalie est partie depuis plusieurs jours, déçue que je ne la suive pas. Il n'en avait jamais été question au départ, et puis les derniers jours elle minaudait, cherchait à me convaincre. Mais j'étais tendrement ferme, en répondant que j'aimerais mieux pas. J'aurais eu l'impression de fuir, de trahir bizarrement l'esprit de ce voyage ; cela aurait eu des airs de lâcheté. Je me plais à être désorienté, et une solution pareille m'aurait remis sur des rails trop raides, trop rectilignes, aurait tiré trop vite le fil sensible de mon itinéraire ; il me faut un retour dans les mêmes conditions, tout en lenteur et en douceur j'imagine. Je remonte en tout cas vers le nord et choisis mon parcours en fonction du prix du billet. C'est la terre de Platon qui paraît la plus abordable. Demain, c'est enregistré sur leur terminal, je m'envole pour Athènes.

Que

de trappes, d'oubliettes dans ce voyage. En écrivant, je revisite des

salles si pleines de souvenirs entassés pêle-mêle, qu'il

est délicat de faire le tri. Je dépoussière en maniaque

telle image plutôt que telle autre, promis sans doute à un plus

sûr oubli. Mais faire un pas n'a jamais besoin de la langue, de sa caution,

de son soutien. Vivre transfigure le langage. Mais qui le voit ?

Oui je quitte

l'Afrique

son bruit son sable

et remonte tout mon

cirque

que je porte sur

le dos

avec boîte

à fusains

et appareil à

photos

or je n'aurai dessiné

qu'en Italie

mais pris des clichés

un peu partout

sans exagérer

cependant la pratique

demain donc

d'un faux battement

d'ailes

je serai in' challa

comme on dit par ici

de retour sur l'autre

continent.

Suite : Grèce, Athènes, etc.